Stadt und Haus, Henne und Ei

Christian Holl

2. März 2011

Bild: Christian Holl

Architektur lässt sich nicht vom wirtschaftlichen und politischen System, vom sozialen Umfeld lösen, in dem sie entsteht. Eine Auseinandersetzung mit der Architektur der Stadt ist deswegen immer mehr als eine formale Frage. Es ist die Frage danach, welche Rolle der Einzelne in der Stadt spielen darf, wie ernst das Versprechen der Demokratie genommen wird.

Es war schon ein bemerkenswerter Vorgang. Am 11. November 2010 veröffentlichte das Baunetz einen offenen Brief, in dem fünf Architekturbüros darum baten, aus einer Veröffentlichung eines Buchs über Stadthäuser gestrichen zu werden. Sie fühlten sich vereinnahmt, ihre Projekte, so hieß es, "stehen in keinem Zusammenhang mit der damaligen Stadtpolitik." Herausgegeben wird das Buch von Hans Stimmann. Der wirkt inzwischen wie ein Untoter der von ihren Protagonisten mit dem Wort "kritisch" geschmückten Rekonstruktion; so muss auch Laura Weissmüller in der Süddeutschen Zeitung vom 6. Dezember beklagen, dass das Stimmannsche Ideal der Gründerzeit weiterlebe und systematisch Architektur der Gegenwart verhindert werde.

Die protestierenden Architekten wollen mit ihrer Aktion einen Diskurs anstoßen. In dem geht es nicht nur um Berlin, denn die Frage, die dieser Diskurs stellt, ist eine, die in allen anderen Städten genauso gestellt werden kann, nämlich die, mit welchen Zielen Stadtentwicklung betrieben wird. Wenn die Architekten, die auf die genannte Publikation verzichten, eine "fehlende politische Stadtentwicklungsstrategie" konstatieren müssen, deren Zeugen ihre Architektur sei (Jens Ludloff in der bauwelt 4/2011) dann steht auch das Verhältnis von Stadt und Architektur zur Diskussion. Eine Diskussion, die dringend nötig scheint.

Ein Haus, das wartet, dass die Stadt zu ihm kommt. (Bild: Christian Holl)

Das Beispiel der Berliner Architekten macht deutlich: Architektur ist keine Angelegenheit, die sich von Politik, Ökonomie und dem Sozialen lösen könnte. Deren Qualität ist es, Ausdruck dieser gesellschaftlichen Systeme ebenso zu sein wie Voraussetzung dafür, dass und wie sie sich entfalten können. Es ist daher einfach Unsinn, zu proklamieren, wie man es in letzter Zeit immer wieder hört, es solle zuerst um die Stadt, und dann um das Haus gehen. Wie hätte man sich denn eine solche zeitliche Hierarchie vorzustellen? Es gibt keine Stadt ohne ihre Häuser, sie entstehen in einem aufeinander bezogenen Prozess – das Haus ist daher auch immer der Ausdruck der Stadt, in der wir leben wollen. Insofern ist das Wort von Luigi Snozzi immer noch die treffendere Maxime: Wenn Du das Haus baust, denke an die Stadt – das lässt sich auch so interpretieren, dass man die Stadt verändern wollen darf; dass man sich ihr unterzuordnen habe, sagt es hingegen nicht. Die Architektur der Gruppe Tessiner Architekten, zu denen Snozzi gehörte und die in den 1970er Jahren international Aufsehen erregte, wurde denn auch eine des Aufbegehrens gernannt. Es war dies aber kein Aufbegehren, das sich gegen ein politisches Regime, sondern gegen die Einschränkung von Individualität richtete.

Die Tessiner Architekten wehrten sich gegen eine ubiquitäre Architektur des Mittelmaßes, die auch auf regionale und lokale Kontexte keine Rücksicht mehr nahm. Sie wehrten sich damit auch gegen eine verordnete Bescheidenheit, gegen eine Architektur, die die Kraft verloren hatte, dank derer sich Menschen in ihr wiederfinden. Auch oder gerade der provokative Gestus war Teil des Bemühens, das Verhältnis von Architektur und Individualität zu Gemeinschaft neu auszuloten. Dazu gehört auch ein Verhältnis zur Geschichte, das nicht verordnet werden kann: "Geschichte ist der Ort, an dem die eigene Zeit mit einer ganz bestimmten früheren in eine Konstellation tritt, die sich als Traditionszusammenhang bestimmen lässt." (Martin Steinmann; zit. nach Architektur des Aufbegehrens).

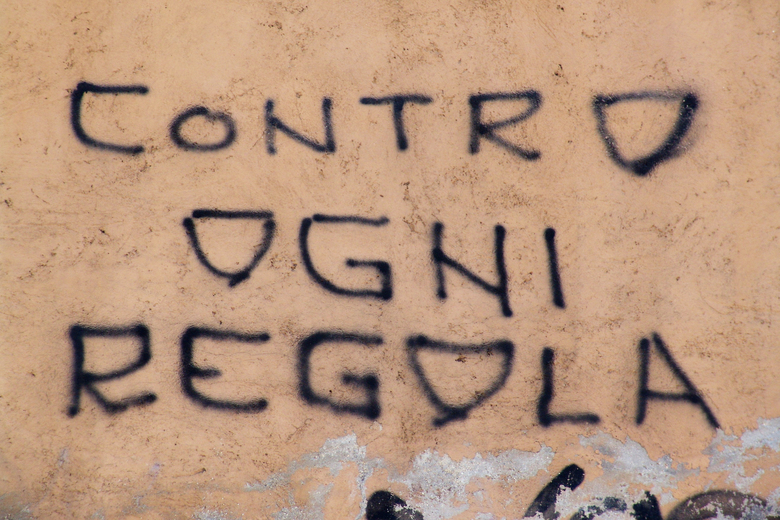

Es muss ja nicht immer gleich jede Regel verletzt werden. Aber wenn nur Regeln befolgt werden, entsteht lediglich Mittelmaß. (Bild: Christian Holl)

Mit Luigi Snozzi und den Tessiner Architekten ist denn auch ein Hinweis auf eine Tradition der Architektur des 20. Jahrhunderts gegeben, die von denen, die das 19. Jahrhundert in einer ebenfalls etwas reduzierten Form bevorzugen, unter den Tisch gekehrt wird. Denn die Architektur der Moderne ist beileibe nicht so homogen, wie gerne suggeriert wird. Sie ist eine, die sich mit den wirtschaftlichen Bedingungen des Bauens, mit der Welt der Dinge, die den Alltag prägen, auseinandersetzt, eine, die nach dem Traditionszusammenhang fragt, der sich mit der eigenen Zeit zusammenführen lässt. Dazu gehören Architekten wie Peter und Alison Smithson, wie Giancarlo de Carlo, Ignazio Gardella, wie eben Snozzi, Cedric Price, Bernhard Tschumi, aber auch Sigurd Lewerenz, Mendes del Rocha oder Rafael Moneo. Eine Architektur, die sich dieser Tradition verpflichtet fühlt, kann und muss auch eine sein, die sich der flexiblen Programmierung, der neuen Besetzung öffnet. Kees Christiaanse hatte darauf im Rahmen der Rotterdamer Architekturbiennale verwiesen, die er unter dem Begriff der "offenen Stadt" organisierte.

Der Preis von Homogenität ist hoch. (Bild: Christian Holl)

Von den genannten Architekten lässt sich beim besten Willen nicht behaupten, dass sich ihre Architektur gegen die Stadt gewendet habe. Nur sehen sie in der Stadt mehr als ein verordnetes Raumbild. Die Voraussetzungen, unter denen der einzelne sich als Individuum in der Gruppe erfahren lassen kann, spielt in ihrem Stadtverständnis eine zentrale Rolle. Insofern kann von ihnen eine direkte Brücke zu den Berliner Architekten geschlagen werden, von denen eingangs die Rede war. Denn sie fragen vor allem nach den wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen Architektur verwirklicht werden kann. Es ist eine politische Frage. Grund und Boden sei das eigentliche Problem, "wir reden nicht über Holz oder Beton oder Glas" (Tim Kaden). Tatsächlich ist es so, dass nicht nur Berlin vor dem Problem versagt, Flächen dem Zugriff der großen Player der Immobilienwirtschaft, der marktwirtschaftlichen Dynamik so zu entziehen, dass Wohnraum nicht nur erschwinglich ist, sondern auch individuell gestaltet werden kann. Die normierte Einheitlichkeit, sei sie die des Standardwohnungsbaus oder die der Homogenisierung nach einem Stadtbild des 19. Jahrhunderts, entzieht den Bewohnern das Vertrauen, Akteure in ihrer eigenen Stadt sein zu dürfen. Wenn auf jenen Städtebau verwiesen wird, der unter den Bedingungen des Absolutismus oder einer Form zentraler Machtkonzentration möglich war, dann sollte das zu denken geben. Die Stadt von heute ist eine, die nur dann ihren Bewohnern gerecht wird, wenn sie sich eingesteht, dass sie das Andere zulassen können muss, ohne es in ein Gesamtbild integrieren zu können.

Architektur, die ihre Umgebung nicht herausfordert, existiert als Architektur nicht mehr. Häuser in London von FAT (links) und Adjaye Associates. (Bilder: Christian Holl)

Wie sollte sich denn auch eine lebendige Architektur der Stadt entfalten, wenn man ihren Bewohnern die Freude an ihr nimmt? Mit welchem Recht wird das Primat der Stadt als vermeintlich übergeordnete Instanz gefordert, wie auch immer man sie sonst verstehen will, dem sich die Architektur und damit die Menschen unterzuordnen hätten? Eine Stadt, die nicht die Kraft hat, eine Architektur auszuhalten, die Ausdruck der Verschiedenheit ihrer Bewohner ist, ist keine Stadt ihrer Bewohner. Und keine der Architektur. Denn "daraus ergeben sich nicht identifizierte Objekte, welche auch nicht identifiziert werden können, welche die Ordnung der Umgebung herausfordern. Welche mit der Ordnung des Realen in der dualen und eventuell auch konfliktbeladenen Beziehung stehen. (...) Sofern dieses Duell nicht stattfindet, wenn die Architektur nur die funktionelle und programmatische Transkription der Zwänge der sozialen und urbanen Ordnung sein soll, dann existiert sie als Architektur nicht mehr." (Jean Baudrillard)

Eine Stadt, die das Potenzial der Architektur ernst nimmt, muss den Raum für Dinge öffnen, die sie nicht vorhersehen kann. Der Raum, so lässt sich in den "Italienischen Gedanken" von Peter und Alison Smithson lesen, müsse "Spuren einer gütigen Stadtregierung haben, einer unaufdringlichen Ordnung, sogar Spuren eines gewissen laissez faire." Dann hätte auch die Architektur der Stadt die Chance, ihr Potenzial zu entfalten. ch