Die Unübersichtlichkeit urbanen Wandels

Claus Käpplinger

22. Juni 2011

Der Stadtumbau in den Zentren – eine (für manche zu) rasante Entwicklung. (Foto: Christian Holl)

Der Stadtumbau in den Zentren steht unter hohem ökonomischem Druck und unter hohen Erwartungen, er ist begleitet von sozialen Spannungen, soll Sehnsüchte nach heiler Welt stillen. Keine leichte Aufgabe, weder für Planer, noch für Architekten. Die stehen in den Diskussionen über den urbanen Wandel allerdings nur noch selten im Mittelpunkt, so die Beobachtung von Claus Käpplinger.

Viel beschworen in den letzten Jahren, scheint nun die "Renaissance der Stadt" Realität geworden zu sein. Während die Preise für Wohnungen in Suburbia und Kleinstädten fallen, steigen fast allerorten Mieten und Verkaufserlöse für Wohnungen in Innenstadtlagen. Kaum eine Stadt, die sich heute nicht an den Orten früherer militärischer oder industrieller Nutzung erheblich verdichtet. Urbanität ist Trend, mit Townhouses oder Baugruppen-Projekten, die nicht zuletzt dank vieler Hochglanzmagazine rasche Verbreitung finden, welche sich immer häufiger dem Leben in neuen oder alten Häusern in den Stadtzentren widmen. Und neue Ansprüche werden an die Stadt gestellt, die einerseits "grüner" werden soll und sich andererseits ihren symbolischen Orten der Identität zuwendet. Entweder soll das "verlorene alte Herz der Stadt" wieder rekonstruiert werden – siehe etwa Dresden, Frankfurt, Braunschweig, Berlin –, oder man möchte vornehmlich Kulturgebäude oder Großbauten der Nachkriegszeit durch repräsentativere Neubauten ersetzen. Die Stadt und wohl noch mehr unsere Einstellung zu ihr haben sich offenbar verändert.

Nachdenkliche Mienen bei der Diskussion im Rahmen der Tagung „Schön und gut“. (Bild: Hanns Joosten / BMVBS)

"Schön und gut" im DAZGroß ist daher der Gesprächsbedarf, groß sind die Hoffnungen wie auch die Ängste, die an diesen Wandel geknüpft sind, weshalb sich derzeit eine Fülle von Veranstaltungen dezidiert dem Thema Stadt widmen. Ende Mai fanden in Berlin und Leipzig gleich drei große Veranstaltungen dieser Art statt. Unter dem Titel "Schön und Gut" lud das Bundesbauministerium am 24. Mai zu einer Städtebautagung ins Deutsche Architektur Zentrum ein. Mit vielen Stadtbauräten, renommierten Theoretikern und Praktikern besetzt, war es wohl die gewichtigste Veranstaltung zum Thema, sie nahm von der Diskussion über Ästhetik und Moral ihren Ausgang. Sehr grundsätzlich und sehr konkret an aktuellen Beispielen wollte man Haus, Quartier und Stadtplanung als die wichtigen Schritte der Stadtentwicklung zur Diskussion stellen.

Ulrich Hatzfeld konstatierte in seiner Eröffnungsrede gewohnt provokant gleich mehrere Veränderungen. Nach "Heimat und damit nach Spiritualität" verlange heute ein immer größerer Teil der Stadtbevölkerung, während sich unter dem Slogan "Smart City" Großkonzerne wie IBM, Audi oder Siemens verstärkt der Stadt als Lebensort und Imageträger zuwende. Die Stadt sei es auch vor allem, wo heute Bürger mehr Partizipation forderten und neue Formen von Partizipation praktizierten, was zwangsläufig zur Machtfrage und neuen Planungskulturen führen müsse. Groß seien heute die Begehrlichkeiten an Stadt, doch extrem unterschiedlich die Vorstellungen von ihr.

Von der Neuen Mitte Ulms, über den Frankfurter Römer, den Katharinenwinkel in Leipzig, der Hafen-City in Hamburg, der Südstadt in Tübingen bis zu Speers Regieplan für Köln wurden äußerst kontrovers und erfreulich offen mehr als ein Dutzend aktueller Städtebauprojekte diskutiert. Und obwohl die Beiträge im Laufe des Tages immer stärker die Form von Monologen annahmen, wurde doch deutlich, vor welchen Problemen insbesondere die Planer stehen. Bildregie führen heute zumeist Investoren, die, nicht selten gestützt von der Politik, auf eine Form der Markenbildung setzen, die den Kontext unberücksichtigt lässt. Die Politik als eigenständiger Faktor jenseits vieler bürokratischer Regelungen fällt hingegen als Regisseur aus. Viele Kommunen gaben in den Zeiten des Neoliberalismus zudem das Instrument der Bodenpolitik, und damit die Möglichkeit, Stadt zu planen, aus ihren Händen.

Nach Kleinteiligkeit, Schönheit und Vielfalt sehnen sich heute viele Bürger, Ansprüche, die sie oft nur in der Stadt der Vergangenheit erfüllt sehen. Für Experimente fehlt so heute zumeist die kulturelle Akzeptanz in einer Bevölkerung, die Umbrüche zuallererst als Bedrohung erfährt. Dieses und weitere Problemfelder wurden klar genannt, doch Lösungsangebote waren eher rar. So stand am Ende des Tages allein die Einsicht, dass Struktur- und Gestaltungsfragen stärker zu unterscheiden seien. Der Begriff der "Stadt-Schönheit" kann hierzu nur wenig beitragen.

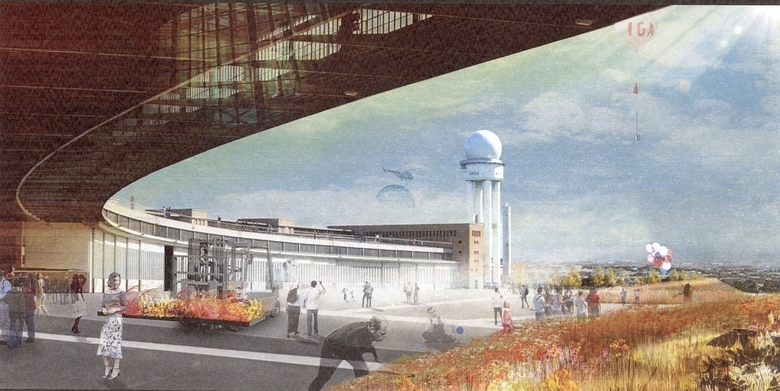

Eines von sechs Arealen für die IBA Berlin 2020: der ehemalige Flughafen Tempelhof. Im Bild der Wettbewerbssieger für die Parklandschaft Tempelhof von gross.max. und Sutherland Hussey, Edinburgh. (Bild: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin)

IBA Berlin 2020Von vielen Prozessen, demografischen, wirtschaftlichen und kulturellen, war auch die Rede, als die Berliner Senatsverwaltung die potenziellen Schauplätze der "IBA Berlin 2020" am 19. Mai in den "UferHallen" bekannt gab. Was ohne Weiteres für mehrere Diskussionen Stoff hätte liefern können, wurde hier im Eiltempo durchschritten, um dann en passant ganz am Ende die IBA-Gebiete noch präsentieren zu können. Obwohl Dialog und Partizipation unter Regula Lüscher, der Nachfolgerin des früher allmächtig erscheinenden Senatsbaudirektors Hans Stimmann, hoch im Kurs stehen, fühlten sich nicht wenige der Anwesenden von der Auswahl überrumpelt. Sechs recht große und sehr unterschiedliche Gebiete möchte man nun mit der "IBA Berlin 2020" bearbeiten: Den Städtebau der 60er Jahre am Modellfall Gropiusstadt, die Mauerstadt mit dem Quartier Nördliche Luisenstadt, die neue Stadt und Parklandschaft auf dem Areal und in der näheren Umgebung des Flughafens Tempelhof, nachhaltige Stadtzentrumsentwicklung auf dem Gebiet Heidestraße unmittelbar nördlich des Hauptbahnhofs sowie auch in der City-Ost mit RathausForum, Marx-Engels-Forum und Jüdenhof und nicht zuletzt der Umbau der "XXL-Projekte" der Spätmoderne, dem ICC, Steglitzer Kreisel und dem Stasi-Areal in der Normannenstraße.

Welcher Prozess zu dieser Auswahl führte, blieb verborgen, weshalb viele enttäuscht auf die Auswahl reagierten. Wie eine finanziell notorisch klamme Kommune wie Berlin, deren Personal zudem im letzten Jahrzehnt sehr ausgedünnt wurde, solch große Projektgebiete betreuen soll und kann, blieb darüber hinaus rätselhaft. Und auch der bunte Strauß an Themen, die mit den jeweiligen Orten verknüpft sind, ließ ein programmatisches Profil für eine modellhafte Bauausstellung vermissen. Vermutlich haben weniger ein Programm als praktische Gründe zu dieser Auswahl geführt, deren Halbwertszeit schon mit dem Ausgang der Berliner Herbstwahlen erreicht sein dürfte. Hier finden sich einerseits interessierte Eigentümer, die sich von dem Logo "IBA" eine Wertsteigerung ihrer Areale erhoffen, andererseits administrative Sorgenfälle vereint, deren einziger gemeinsame Nenner ist, dass alle nach explizit individuellen Lösungen verlangen.

Architekten – spielen sie nur noch eine Rolle, wenn es um spektakuläre Highlights geht? (Bild: Christian Holl)

"Die Stadt ist nicht genug" in LeipzigWährend der Wandel in Berlin noch ein Prozess offenen Ausgangs ist, konnte man auf dem 7. BDA-Tag in Leipzig vor allem die Ergebnisse einer schon erfolgten Stadttransformation zur Diskussion stellen. Unter dem reichlich ominösen Titel "Die Stadt ist nicht genug" wollte man weniger auf die Form als auf die Inhalte, die soziale und kulturelle Verantwortung der Architekten im zeitgenössischen Stadtumbau zielen. Der Ort, die Innenstadt Leipzigs, bot dafür genug umstrittene, aber auch gelungene Projekte an, die auf drei Touren besichtigt und diskutiert wurden. Nach dem Modell der Hamburger HafenCity-Touren leiteten stets ein Dialog-Paar aus Architekt und Kulturschaffenden die Gruppen, die auch hinter die "Kulissen", sprich in die neue Universität am Augustusplatz, in das Bildermuseum oder das frühere Hotel Pologne treten durften. So spannend und informativ diese Rundgänge waren, die nicht selten um spontane, durchaus konstruktive Meinungsäußerungen von Leipzigern bereichert wurden, so blutleer war das folgende Barhocker-Nachmittagsgespräch allein unter den drei Architekten-Guides des Vormittags, das kaum über Allgemeinplätze hinaus kam. Wie überfordert häufig deutsche Architekten sind, wenn es in Diskussionen nicht nur um Gebäude, sondern um Strukturen, um Quartiere oder Prozesse geht, konnte man wieder einmal erfahren. Und wahrscheinlich ist dies auch der Grund, warum in fast allen drei Veranstaltungen Architekten eher am Rand als im Zentrum standen.

Ohnehin lässt sich beobachten, dass oft nur noch bei konkreten Bauprojekten eine größere Zahl arrivierter Architekten zu solchen Veranstaltungen kommt. Hier droht ein Berufsstand seinen Status als kompetenter Anwalt der Gestaltung von öffentlichem Raum zu verlieren. Es reicht nicht, sich immer wieder über den Einfluss von Investoren zu beklagen, welche die vielen guten Absichten der Architekten im Laufe des Bauprozesses aushöhlen. Mehr persönliches Engagement, mehr Reflexion und Selbstkritik wären nötig. Wie Balsam auf die geplagte Seele wirkte dagegen die Festrede von Volker Staab, der abends den Großen BDA-Preis erhielt. Teilweise spontan hielt er überaus eloquent eine Verteidigungsrede über die soziale Verantwortung und funktionale Verpflichtung des modernen Architekten, die zuvor vom Laudator Gerd de Bruyn eher als Last denn als Gewinn für die Architektur dargestellt wurden. Wie Leidenschaft gepaart mit Kompetenz der Unübersichtlichkeit der Prozesse etwas Wertvolles entgegensetzen können, das ließ sich beeindruckend erfahren. Wenn der Architekt im "Urban Age" sich nicht nur mit der Rolle eines Event-Gestalters begnügen will, muss er mit seiner ganzen Persönlichkeit mehr Einfluss auf Prozesse und Strukturen zu gewinnen suchen. Claus Käpplinger

Der Autor ist Architekturkritiker und -historiker in Berlin. Stadt, Gesellschaft und Wahrnehmung stehen im Mittelpunkt seiner zahlreichen Texte und Lehraufträge; zur Zeit lehrt er an der TU Braunschweig.